谭平年表

1960 年,谭平出生于中国河北省承德市,1 岁起跟随奶奶在烟台老家生活,6 岁时回到承德父母身边。谭平母亲是新中国成立后承德医学院的第一届毕业生,承德医学院妇产科医生。在当时医学资料匮乏的情况下,很有绘画天分的母亲承担起医学院妇产科教学挂图的绘制工作。谭平从小对绘画的喜爱,和母亲的影响是分不开的。

1973 年,当时还是知青下乡的盛行期,也许是为了上山下乡时避开体力劳动的辛苦, 母亲开始有意识地培养谭平学习绘画。谭平拜承德市隆化县展览馆的郝老师为师。于是, 13 岁的谭平开始学习素描写生。

1975 年,15 岁的谭平入选承德市文化馆少年创作骨干,利用业余时间进行主题性的美术创作。谭平创作的第一张水粉画《双桥好走,独木难行》就是在这时完成的。1978 年,他创作的《长大我也盖高楼》获得全国青少年美展三等奖。

1977 年恢复高考,中央美术学院开始恢复招生。为适应高考要求,1979 年下半年, 舅舅介绍谭平来到天津北郊文化馆,跟随中央美院毕业的曹德兆老师进行绘画基本功的强化训练,并以中央美院为目标开始考前准备。

1980 年,谭平以素描和色彩两门单科均为最高分 95 分的成绩,考入中央美术学院版画系。1980 年入学的谭平,与 78 届“文革”后入学的第一批本科生不同,“文革” 苦难的历史记忆却并未在其身上打下深刻的烙印,他对于当时正在流行的现实主义创作没有兴趣,而对于视觉形式语言的尝试和探索不遗余力。

1982 年,大学二年级,进入铜版工作室学习的谭平将更多时间花在表达更加直接、创作更加自由的油画上。

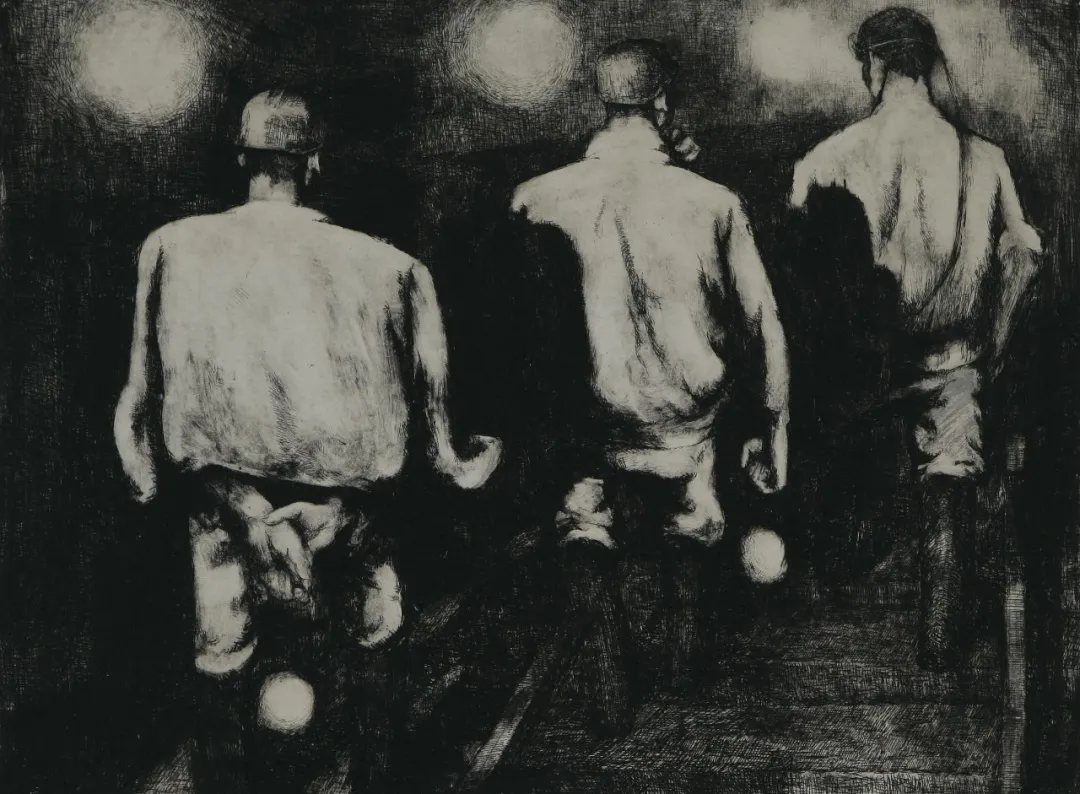

1983 年,谭平开始准备毕业创作铜版画《矿工组画》。受德国版画家珂勒惠支的作品影响,谭平也在他的铜版创作中着重表现强烈的“光”感和复杂的精神世界。谭平有意识地去掉了主题和情节,只是通过强烈的黑白光影,和对矿工不同行走状态的塑造, 去表现他在矿区井下所体会到的那种生命的迷失和恐惧。

而在谭平的另一组毕业作品《西藏组画》中,谭平同样关注的是自己内心所体验到的西藏原始的生命力,不管是高原上强烈的夕阳还是寺庙厚重的红墙,《西藏组画》最终呈现的是与陈丹青画笔下截然不同的牧民与藏区。

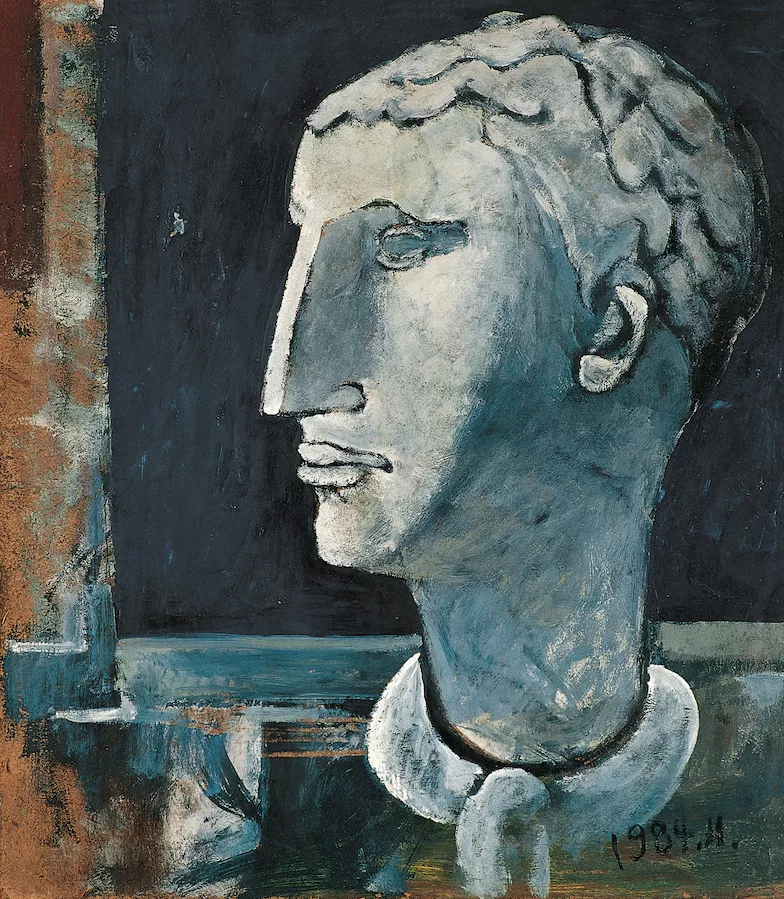

窗前的石膏像|丙烯

36 cm × 27 cm

1984

晨|丙烯

52 cm × 52 cm

1984

矿工|铜版画

30.5 cm × 41 cm

1984

1984 年,谭平顺利毕业,毕业作品《矿工组画》中所体现出的造型能力获得好评。毕业留校也变得顺理成章。

1986 年,他创作了“黑海”系列、“长城”系列、表达都市题材的《背影》,这些因为没有主题而显得并无明确指向的创作是谭平的真实感受和艺术追求的体现。作品《长城》作为封面被刊登于《美术》杂志 6 月刊,谭平被归入“前卫”艺术家一类。

黑海|丙烯

49 cm × 49 cm

1986

长城|油画

1987

1987 年,谭平和同样毕业于中央美院版画系的滕菲结为伴侣。他开始创作铜版画。一张因为忘记时间而在酸池中浸泡过久进而被腐蚀掉的铜板,开启了谭平对“抽象”语言最初的探索。就是在这一年,谭平创作出名为“抽象”的铜版画作品。

1988 年,在中国美术馆举办的中央美术学院教师素描作品展上,谭平以用铅笔拓印的“网”系列作品参展,相对于其他艺术家的写实素描来说, 谭平在作品中对素描做出了观念性的探讨。同年,谭平为准备出国留学在外国语学院学习德语。

1989 年,谭平获得 DAAD(德国学术交流中心)奖学金全国仅有的两个名额之一,前往柏林艺术大学自由绘画系学习。谭平师从德国新表现主义大师贺迪克,后来又师从贝克曼教授。1989 年,谭平目睹柏林墙的倒塌和德国的统一。

1986 年,他创作了“黑海”系列、“长城”系列、表达都市题材的《背影》,这些因为没有主题而显得并无明确指向的创作是谭平的真实感受和艺术追求的体现。作品《长城》作为封面被刊登于《美术》杂志 6 月刊,谭平被归入“前卫”艺术家一类。

1987 年,谭平和同样毕业于中央美院版画系的滕菲结为伴侣。他开始创作铜版画。一张因为忘记时间而在酸池中浸泡过久进而被腐蚀掉的铜板,开启了谭平对“抽象”语言最初的探索。就是在这一年,谭平创作出名为“抽象”的铜版画作品。

1988 年,在中国美术馆举办的中央美术学院教师素描作品展上,谭平以用铅笔拓印的“网”系列作品参展,相对于其他艺术家的写实素描来说, 谭平在作品中对素描做出了观念性的探讨。同年,谭平为准备出国留学在外国语学院学习德语。

1989 年,谭平获得 DAAD(德国学术交流中心)奖学金全国仅有的两个名额之一,前往柏林艺术大学自由绘画系学习。谭平师从德国新表现主义大师贺迪克,后来又师从贝克曼教授。1989 年,谭平目睹柏林墙的倒塌和德国的统一。

自画像|丙烯

40 cm × 27 cm

1990

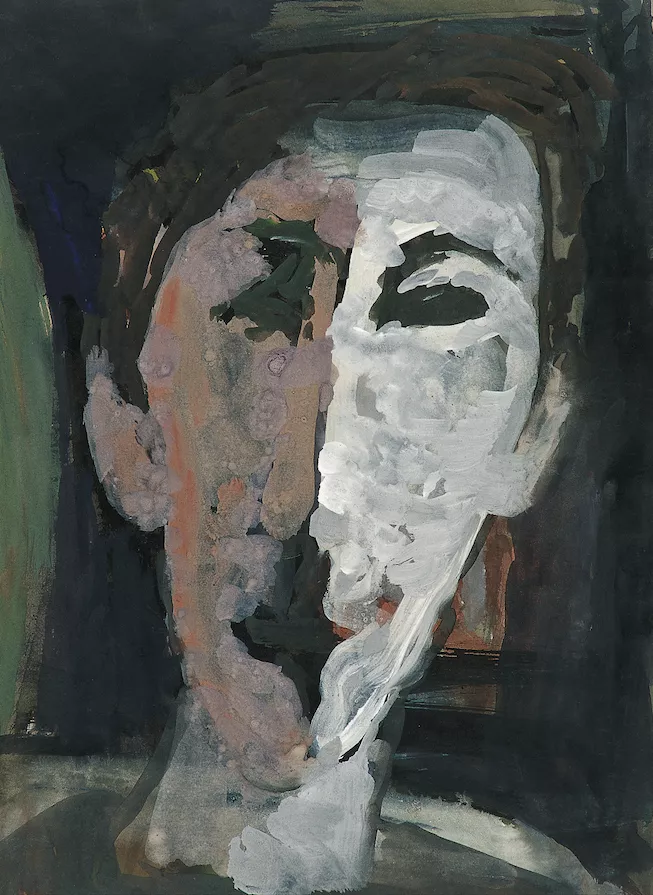

灵魂|丙烯

100 cm × 95 cm

1990

1991 年到 1992 年,谭平的版画个展相继在德国柏林 Moench 画廊与慕尼黑的 Germering 市政厅举办。1994 年,德国柏林 Christof Weber 画廊又举办了谭平的绘画作品展。在德国的 5 年学习经历给了谭平从另一个角度观察自己的机会,从最初作品中无处不在的红色印章,到引起广泛讨论的柏林艺大毕业创作“时间”系列,谭平完成了从对形式的模仿, 到建立自我主体认识的过程。

平衡|油画

40 cm × 70 cm

1993

1994 年,谭平于柏林艺术大学毕业,获硕士学位和 Meisterschule 学位。同年的秋天, 谭平毫不犹豫地选择重回中央美院,继续在版画系任教。

谭平带着在柏林创作的版画作品在北京当代艺术馆举办自己归国后的第一个展览。这批以视觉实验和观念为创作出发点的版画在当时引起了版画界的模仿风潮。

1995 年,谭平迎来了自己生命的另一个转折。在靳尚谊院长的支持下,谭平参与筹建中央美院设计系。如何建立新的设计教育体系成为谭平思考最多的事,也影响着谭平此后的艺术轨迹。

无题|铜版画

79 cm × 110 cm

1996

无题|铜版画

79 cm × 110 cm

1997

1997 年,谭平创作铜版画“模数”系列, 将建筑和设计中的一些原理引入自己的版画创作中。同年,联合苏新平、王华祥、周吉荣 4 位版画家,创立以版画为主要研究和创作方向的四方工作室。

1999 年至 2000 年,四方工作室联展先后在上海美术馆和德国康拉德阿登纳基金会举办。2000 年,谭平版画展在德国柏林艺术库举办。这一阶段的版画创作中,谭平更加注重“材料性”。“书法”系列 —— 以纸浆和从垃圾站捡到的铁板为创作材料的极简主义风格作品应运而生。

无题|铜版

24 cm × 98 cm

2000

无题|铜版

33 cm × 98 cm

2000

2002 年,中央美院设计学院正式成立, 谭平就任设计学院院长一职。

2003 年以后,谭平开始担任中央美术学院副院长,负责分管美院的教学工作。在这个阶段,谭平创作出一批带有圆形符号的木版作品。

2004 年,谭平的父亲被检查出罹患癌症,并动手术切除肿瘤。癌细胞也刺激着谭平的艺术神经。“细胞”开始逐渐取代之前画面中圆形的符号语言。2005 年,这批在观者看来极其抽象,在谭平自己看来却格外具象的作品在中国美术馆展出。

2006 年,“废墟 —— 谭平、朱金石绘画展”在中国今日美术馆举办。出现在这次展览中的可以说是谭平在那个阶段绘画当中尺幅最大,也最具有象征意义的作品,奠定了他在中国抽象艺术领域的地位。

2008 年 11 月,在今日美术馆开幕的谭平绘画展“刺痛与抚慰”里展出了他 5 年来的绘画作品,随后又在深圳美术馆举办个展; 同年,谭平参加由策展人高名潞策划,在西班牙马德里文化中心举办的“意派 : 中国‘抽 象’艺术三十年”的展览。

无题|布面丙烯

200 cm × 300 cm

2008

孕育|丙烯

80 cm × 100 cm

2008

2010 年,谭平在版画观念上更进一步的“60×60”系列在中央美院美术馆、元典美术馆等多地展出。同年,谭平参加在中国美术馆举办,由意大利策展人奥力瓦策划的“伟大的天上的抽象 —— 中国抽象艺术家联展”。

2012 年,在中国美术馆举办个展,谭平在中国美术馆圆厅展出长达 40 米的木刻作品《+ 40m》,而谭平 40 年艺术生涯中的其他作品则作为这件作品的背景,出现在圆厅旁的两个侧厅。作为首个在中国美术馆圆厅展出的中国抽象艺术家个展, 引发了艺术界的广泛讨论。在中国美术馆“划”一道线,可以说是前所未有的。

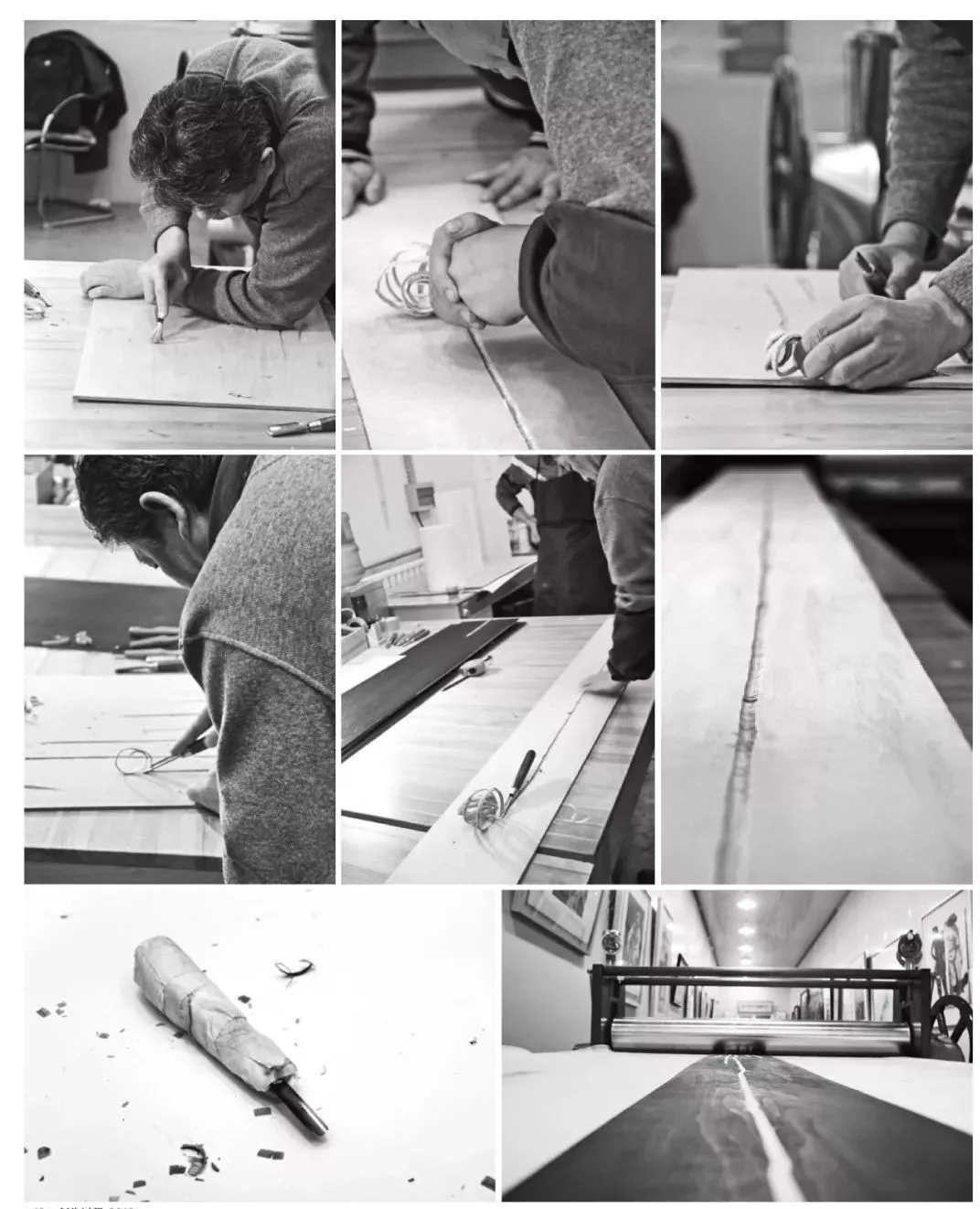

+40m|创作过程 2012

+40m|纸本木刻版画

4000 cm × 20 cm

2012

2013 年,谭平开始“覆盖”系列的创作。一幅名为《覆盖 2 号》的绘画作品的创作过程,被全程记录下来。在 2013 年 10 月于美丽道艺术中心开幕的“自言:谭平绘画作品展”上,这部纪录片首次得以展览。影像作为谭平创作的另外一个部分, 揭示了谭平绘画过程中对“行动”“动机”等诸多问题的讨论。

覆盖-黄色|丙烯

200 cm × 160 cm

2013

2014 年,谭平卸任中央美院副院长,离开了工作学习 40 多年的中央美院,调任中国艺术研究院副院长。在此期间,谭平创作了大量的素描作品,这些素描作品,就像日记一般,记录着谭平心情的起伏变化。9 月,以这批素描作品为主的展览“彳亍”在北京偏锋新艺术空间举办。

2015 年,是谭平格外忙碌的一年。

年初,展览“彳亍”在美国亚利桑那州立大学美术馆展出。5 月,与瑞士艺术家卡斯特利的对话展“东方抽象与西方具象”在中国美术馆举办;6 月,继 2013 年绘画展览“自言”之后,完整呈现谭平 2014 年至 2015 年绘画创作的展览“画画:谭平作品展”又在今格艺术中心开幕;接踵而至的 10 月,与刘庆和的双人展“背道而驰”在美仑美术馆开展,同期展览出版物《谭平》,由批评家何桂彦编写,较为详尽地梳理了谭平艺术创作的不同方向与脉络。

这一年的重要群展包括:由朱青生策划,在北京民生现代美术馆举办的“中国当代艺术年鉴展 2014”;由李旭策划,在上海当代艺术博物馆举办的“时空书写 —— 抽象艺术在中国”等。

2016 年在上海油画雕塑院美术馆举行的“东方抽象与西方具象 —— 谭平对话卡斯特利”,是两位艺术家共同完成的中国首个美术馆“白墙计划”。两位艺术家把 1500 平方米的展场空间当作创作现场并进行创作对话,谭平采取移步换景的方式,以抽象和行动的线条回应卡斯特利的相对具象、透视化的形象。

2016 年,谭平应邀在瑞士苏黎世海姆豪森美术馆进行了为期 10 天的现场创作,首次打破了架上与现场空间的区隔,让画布上大面积的黑色溢出墙面,这是谭平的绘画走向空间的新里程碑。展览以“山外有山 —— 当代艺术的邂逅” 为名,开启了谭平与瑞士观众的对话。

场域绘画 “山外有山”展览现场,瑞士苏黎世Helmhaus美术馆,2016

2017 年,在香港首次举行个展。由黄笃策划的“不确定性中的确定性”在香港狮语画廊举行,谭平将此前在苏黎世海姆豪森美术馆现场创作的大型绘画带入狮语画廊空间重新创作, 以不确定的方式对“在场”重新界定,再次打破传统绘画的逻辑,为观众呈现了一个混合“抽象”元素和“现场行动”的展览现场。

2017 年,在北京元典美术馆举办的个展“......”完全未呈现任何绘画元素,而是由谭平精心编排在墙体转折处的灯管、空的展厅以及现场的一切行为和实践构成作品主体,打破了有关展览的固有认知,赋予了前所未有的个体参与、体验及阐释的开放性。

2017 年,在丹麦最重要的当代美术馆之一霍森斯现代美术馆举办“谭平”同名个展,近年创作的超过 20 件大尺幅绘画首次面向西方艺术界集中展示,并在安徒生的故乡创作了长度超过 10 米的“场域绘画”《童话》。

2018 年,“谭平 1993:两个模数的开始”在北京站台中国画廊展出,追溯了谭平创作中反复出现并演变的系统性观念 ——“模数”。“模数” 作为谭平创作的基本语法,为艺术家寻求历史与平面的无限变量提供了现实途径,造就了谭平艺术中持续运动与实验的特点。

2019 年 6 月 15 日,谭平的个展“双重奏”在上海余德耀美术馆开幕 , 由巫鸿担任策展人。这次个展是对艺术家谭平 35 年创作生涯基于当下的一次回溯和梳理。展览中,40 余件平面绘画、版画、视频及场域创作回溯艺术家的成长、生活和思考历程,经由个体生命的体验和视角观察其个人艺术的演变。展览作品围绕谭平创作的两条主要线索 —— 版画和绘画,媒介和语言探索的起点恰恰又与时代的精神轨迹形成了同样的双重交错。谭平作为中国当代重要的艺术家之一,他的成长始终在中国当代艺术发生、发展的现场中,此次展览通过他的作品线索展开对中国当代艺术中具体 问题的回应和讨论。有别于以往的展览,此次展览并不以时间性单向逻辑呈现,而是以艺术家的思维和工作方式切近对语言和现实的思考。